(文章送給腦前行、全運會義工 及有興趣參與義工服務的年青朋友)

前幾天我有幸以義工身份,參與澳門【腦前行】的團隊帶領活動,期間跟幾位很資深的義工聊天交流。其中一位朋友跟我分享了他的故事,說得很輕描淡寫,但我聽完之後卻很有感悟。

他說,他在某個社區組織做了十年義工主持,站在台上,燈光打在身上,所有人的目光都聚焦在他一個人身上。掌聲、讚賞、認同,全都撲面而來。那種被看見、被肯定、被連結的感覺,是他堅持十年的最大動力。但這兩年他退到幕後了,不再當主持,反而開始思考一個問題:那些在後台搬喇叭的人,那些設計場地佈置的人,那些默默檢查設備的人,他們也付出了同樣的時間和心力,只是沒有人為他們鼓掌。

聽完他的分享,我突然想起自己三十年前的一段經歷。如果你現在正準備參與全運會的義工服務,無論你是前台還是後勤,這篇文章想跟你聊聊:義工這條路,到底能給你什麼。

一個建築系學生的意外轉彎

大概三十年前,我還是個建築系二年級學生。那時候我很喜歡嘗試不同的工作,想多看看這個世界。暑假來了,報了一間建築機構,當時願意請我去作實習,專業對口,看起來是個很合理的選擇。但我也可以報名其他工作,當中有一個吸引了我的注意:到「香港小童群益會」一間社區中心工作。

那份工作是帶領暑假活動,協助兒童和家庭活動的進行,不是做社工,因為我當時根本沒有念社工。但不知道為什麼,我就是覺得「好像挺有趣的」,所以最後選擇到小童群益會工作,那份工作大概做了三個月。結果那三個月,我做得比很多本科系的實習生還投入。

活動策劃、帶小朋友、跟家長溝通,每天忙到不行,但莫名其妙地很開心。我沒有「必須」要做這件事的理由,沒有學分壓力,沒有專業要求,我單純是喜歡那種跟人連結、幫助別人的感覺。

實習結束那天,主管找我聊天。他說了一段話,改變了我後來的人生軌跡:「那些本科系學生來實習,是因為要拿證書、要學分,這是他們的功課。但你不是,你沒有任何『必須』要做這件事的理由,可是你的動機和熱情比誰都強。你有沒有想過,這可能才是你真正該走的路?」

那一刻我愣住了。後來,我真的轉系了,重新唸社會工作,還真的做了五年社工。

你可能會問:那你現在為什麼要跟我說這個故事?因為我想告訴你,義工服務這件事,如果你只是「為了證書」來的,那沒關係,證書本來就是一個很實際的誘因。但如果你願意再往前走一步,去感受那種「**原來我可以做到」、「原來我能帶來改變」**的成就感,那才是真正會留在你心裡、改變你人生的東西。

聚光燈下的幸運,與看不見的付出

回到我那位朋友的故事。他跟我聊起以前當主持的日子,站在台上,麥克風在手,所有人看著你,那種感覺真的很棒。他沒有假裝謙虛地說「其實沒什麼」,不,他很坦白地說,那真的很爽,他就是喜歡那種被看見、被肯定的感覺。

但有一次,另一位資深義工前輩跟他說了兩句話,讓他印象深刻到現在都記得。

前輩說:「成功,看似無(你)」他當下沒聽懂,前輩繼續說:「(你)是成功的一部分,已足夠。」

什麼意思?前輩是想告訴他,你站在台上被看見,好像是「你特別厲害」,但其實很多人都很厲害,只是你剛好站在那個位置,在聚光燈下,所以你被看見了。這是運氣,也是選擇。你願意站出來、願意付出、願意接受挑戰,所以你得到了這個機會。但這不代表你比別人更重要。

你想想,如果沒有人搬喇叭,你怎麼講話?如果沒有人設計場地,你站在哪裡?如果沒有人做後勤支援,整個活動怎麼跑得起來?

我朋友說,他想起一個比喻:煙花。當煙花在夜空中綻放的那一刻,所有人都會驚嘆「好美啊!」但有多少人會想到,是誰設計煙花?誰買煙花?誰計算發射的時間和角度?那些人默默付出,卻沒有人為他們鼓掌。

台上那個人失誤了,全城的人都會看見,會批評;但後台那個人出錯了,罵他的人少之又少,因為沒有人看見他。這公平嗎?不公平。但這就是現實。同樣,他們得到的讚賞也是極為稀缺的。所以如果你是前台的義工,請記得,你的光芒背後,是無數人的默默付出。

如果你是後台的義工,也請記得,沒有你,就沒有舞台。你不需要聚光燈,你本身就是整個活動的基石。

證書之外,你收穫了什麼

我知道,很多人參加義工是為了證書、歸屬感或掌聲等。學生要升學,證書加分;上班族要轉職,證書加分,又可認識朋友及同伴認同。這完全合理,我不會跟你說「做義工不應該為了這些元素」這種假大空的話。

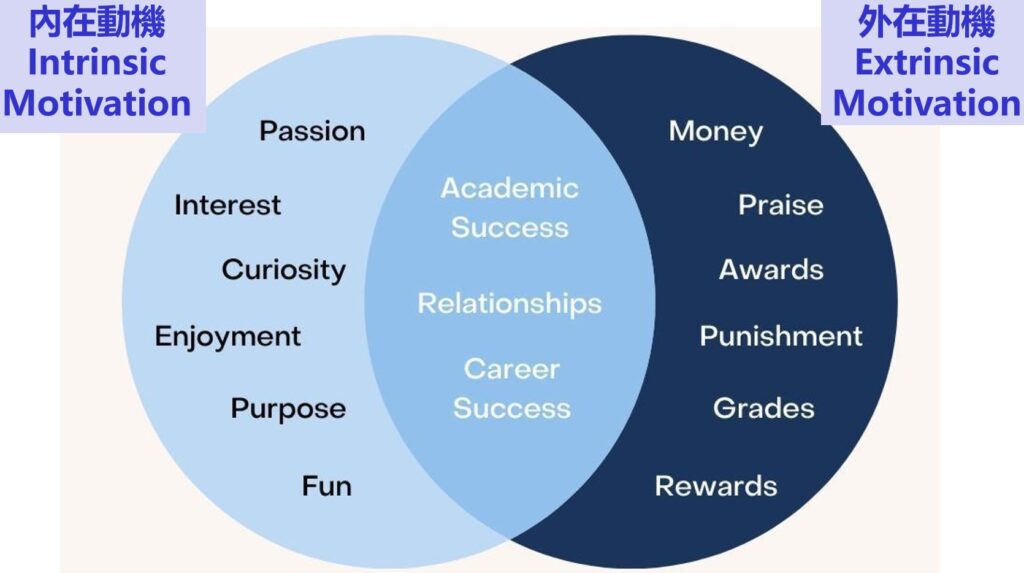

這些都是外在動機(Extrinsic Motivation),它給你一個明確的目標,讓你願意踏出第一步。這很重要,因為如果沒有這個誘因,很多人根本不會來。

但真正讓你持續下去的,相信是內在動機(Intrinsic Motivation)。

什麼是內在動機?

就是那種「原來我可以做到」的成就感,那種「我今天幫到別人」的滿足感,那種「我在這個團隊裡被需要」的歸屬感。

我那位朋友說,他最開始也是因為「剛好沒人願意做,那我來試試看吧」。但做著做著,他發現他喜歡那種跟觀眾互動的感覺,喜歡看見大家因為他的主持而開心。那種感覺,不是證書能給你的。

所以我想問你:如果今天沒有證書或掌聲,你還願意做嗎?

如果答案是「不會」,那也沒關係,至少你很誠實。 但如果你願意試著去感受一下「做義工本身」帶給你的東西,那你會發現,證書或掌聲只是錦上添花,真正改變你的,是那些你在過程中學到的東西。

從「要我做」到「我要做」的距離

我最近在培訓工作中常常在想,為什麼有些義工做得很開心、很主動,但有些義工總是一副「你叫我做我就做」的樣子?

答案是:他們有沒有感受到「這件事是我的事」。

我以前在公司學到一個概念,叫做 On the Job Training(在職培訓)。老闆說,一個人的能力成長,有七成是來自實際工作中的學習,而不是課堂上的理論。我當時覺得很扯,心想:「你是不是想偷懶不培訓我們?」

但現在我懂了。

當你真的投入一件事,你會自己去想「怎麼做得更好」、「怎麼讓活動更順利」、「怎麼讓參加者更開心」。你不需要別人逼你,因為你已經把這件事當成「自己的事」了。

這就是從「要我做」到「我要做」的轉變。

但這個轉變不是自然發生的,它需要三個條件:

第一,你要被看見。

不一定是站在聚光燈下,而是有人真心感謝你、認同你的付出。一句「謝謝你今天的幫忙」,一個真誠的眼神交流,已經足夠。

第二,你要有成長的空間。

如果你每次都只是做同樣的事,沒有學到新東西,你很快就會覺得無聊。好的義工組織會給你挑戰,讓你在過程中成長。

第三,你要感受到「我是團隊的一部分」。

當你知道,沒有你,這個活動就會少一塊,你自然會更投入。

這就是為什麼儀式感(Sense of Ceremony)很重要。頒證書、合照、感謝狀、掌聲,這些看起來很形式化的東西,其實是在告訴你:「你很重要,我們看見你了。」

你準備好了嗎

如果你現在正準備參與未來的義工服務,我想跟你說:這可能是一個改變你的機會。

不是單純為了外在動機而來,而是因為你會在這個過程中,發現一個不一樣的自己。你會發現,原來你可以這麼主動、這麼有想法、這麼能解決問題。

但前提是,你願意投入。

你不需要一開始就很有熱情,但當你來了,試著做這三件事:

- 多一點笑容和主動性

不要等別人叫你做事,試著觀察哪裡需要幫忙,主動去補位。義工最珍貴的特質,就是自發性。 - 用心感受你做的每一件小事

遞一瓶水給參加者,試著跟他眼神交流,說一句「辛苦了」。你會發現,這種小小的連結,會讓你的付出變得很有意義。 - 記住你不是孤軍作戰

你是團隊的一部分,無論你在前台還是後台,你都很重要。沒有誰比較高級,只有分工不同。

我那位朋友最後跟我說,他現在退到幕後了,不再站在聚光燈下,但他並不遺憾。因為他發現,真正的成就感不是來自掌聲,而是來自「我真的做了一些有意義的事」。

你願意站出來,你願意付出,你願意成為改變的一部分,這已經足夠了。至於你會不會被看見、會不會被鼓掌,那都是錦上添花。 真正重要的是:你在這個過程中,成為了一個更好的自己。

全運會見,我們一起加油。

#義工成長 #從被動到主動 #全運會義工